1. 労働基準法の大改正とは?その背景に迫る

約40年ぶりの大改正、その概要と意義

2026年に実施が検討されている労働基準法の改正は、約40年ぶりとなる大規模な内容となる見込みです。この改正は、従来の労働法が前提としていた昭和時代の労働環境とは一線を画す新たな労働条件や働き方に対応するために行われるもので、大きな転換点を迎えています。その意義は、単なる法改正にとどまらず、時代の変化に即した公正で柔軟な労働環境を構築する点にあります。企業にとっては負担増に感じられる側面もありますが、これを機会に働きやすい職場作りを進める重要な契機と捉えるべきでしょう。

なぜ今、法改正が求められているのか

今回の労働基準法改正が求められる背景には、近年の急速な労働環境の変化があります。特にデジタルデバイスの普及に伴うリモートワークの拡大、新型コロナウイルス感染症の影響による勤務形態の多様化が大きな引き金となっています。また、過労死防止やワークライフバランスの向上といった社会的要求も高まりつつあります。こうした中で現行法が対応しきれなくなった課題に対処するため、労働者と企業双方の持続可能な関係を築くことが求められています。

働き方の多様化がもたらす影響と課題

働き方の多様化は、労働者の生活の質を高める一方で、従来の労働管理の仕組みでは対応しきれない課題も浮き彫りにしています。例えば、リモートワークの普及は物理的出社の頻度を減らす一方で、労働時間外でも対応を求められる「つながらない権利」の確立が注目されています。また、副業・兼業が一般化する中で労働時間や賃金算定の明確化が求められています。これらの課題解決には、法的な土台づくりが欠かせません。

厚生労働省の研究会報告書が示す改正方向性

厚生労働省が公開した研究会報告書は、2026年労働基準法の大改正についての方向性を示しています。この報告書では、「つながらない権利」の導入や、連続勤務の上限規制、勤務間インターバル制度の義務化などが提案されています。特に14日以上の連続勤務禁止などは、労働者の健康確保に直結する重要な施策として注目されています。同時に、有給休暇の賃金算定ルールや副業・兼業における労働時間通算の方法見直しといった具体的な方向性も示されており、改正の概要が次第に明らかになっています。

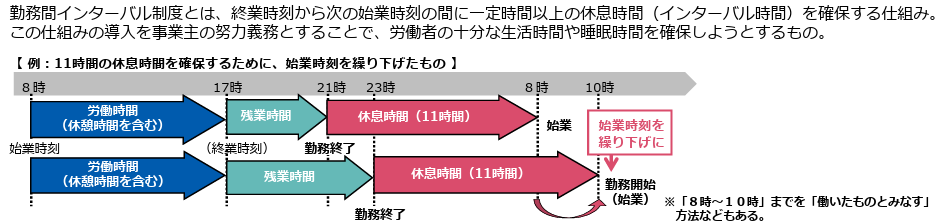

勤務間インターバル制度の現状と義務化の動向

現在、勤務間インターバル制度の導入は、労働時間等設定改善法により事業主の 努力義務とされています。しかし、厚生労働省の労働基準関係法制研究会などで、この制度を義務化し、原則として11時間の休息時間を確保すべきという提言がなされており、法改正に向けて導入予定です。

連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)

現行制度の問題点

原則:最大12連勤

- 考え方: 週の起算日を特定し、1週目の法定休日を週の最初(例:日曜日)、2週目の法定休日を週の最後(例:土曜日)に設定すると、間に挟まれる最大12日間の連続勤務が可能です。

- (例:1週目日曜休み → 月~土 6日勤務 → 2週目日~金 6日勤務 → 2週目土曜休み)

例外(変形休日制):理論上最大48連勤

- 制度: 4週間を通じ4日以上の休日を与えることを認める「変形休日制」を導入している場合、この変形休日制の運用方法によっては、最大48日間の連続勤務が理論上可能となります。

- これは、4週間の最初と最後の各2日ずつ(合計4日)を休日とした場合、間に挟まれる48日間が連続勤務となる可能性があるためです。

このように、現行法では、法定休日の付与要件さえ満たせば、極めて長期の連続勤務が許容されてしまうという課題がありました。

労働者の健康を著しく損なうリスクを防ぐため、厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」などでは、連続勤務の上限規制を法律に明確に設ける提言がなされています。

特定の業種における義務化(先行事例)

一部の業種・職種では、すでに勤務間インターバル制度の確保が義務化されています。

- 自動車運転業務: 改善基準告示の改正により、原則として9時間のインターバル確保が義務化されています。

- 医師: 2024年4月からの時間外労働上限規制の適用に合わせ、9時間の勤務間インターバルが義務化されます。

これらの業種は、長時間労働になりやすく、労働者の健康確保が喫緊の課題とされたため、先行して義務化が導入されました。

改正される上限

改正後の上限の義務化

- 連続勤務日数の上限規制:14日以上の連続勤務を禁止すること。

- 実質的な上限日数: 労使協定を結んで休日労働をさせる場合でも、連続勤務の上限を13日間までとする規定を法に明文化することを目指しています。

改正の背景と目的

変形休日制の適正化: 変形休日制を悪用し、長期の連続勤務が可能となっていた現行の運用を是正することが狙いです。

過労死防止: 精神障害の労災認定基準の一つとして「2週間以上の連続勤務」が心理的負荷の判断要素とされていることから、この基準を超える連続勤務を防ぎ、過労死や健康被害を予防することが最大の目的です。

制度導入のメリット

勤務間インターバル制度の導入は、従業員の健康維持だけでなく、生産性向上や人材の定着にもつながることが期待されています。

この動画では、勤務間インターバル制度の導入効果や、導入後の成功事例について解説しています。

休息は力なり!「勤務間インターバル制度」が会社と社員の未来を変える!

休息は力なり!「勤務間インターバル制度」が会社と社員の未来を変える! – YouTube

法定休日の特定義務化の動向

現状の課題

- 法定休日の不明確さ: 週休2日制(土日休みなど)の企業で法定休日を特定していない場合、休日出勤が発生した際に、どの日の労働が**「法定休日労働(35%以上の割増賃金)」**に当たるのかが不明確になりがちです。

- 特定がない場合の原則: 就業規則などで週の起算日が定められていない場合、一般的に暦週(日曜日から土曜日)の後順に位置する休日が法定休日と解釈されますが、判断が複雑になるケースがあります。

- 連続勤務の上限: 現行法では、週1日以上の休日が確保されていれば、最大で12日間の連続勤務が可能となってしまう(第1週の日曜日に休み、第2週の土曜日に休みの場合)ため、労働者の健康確保に課題があります。

改正による義務化

労働基準関係法制研究会などの資料では、以下の点が提言されています。

- 法定休日の事前の特定を義務化: 労働者の健康と私生活のリズムを保つため、原則として**「毎週少なくとも1回のあらかじめ特定した休日を与えなければならない」**と厳格化を図ること。

- 連続勤務の上限規制の明文化: 13日を超える連続勤務を禁止する規定を、新たに法律に明文化すること。

目的と効果

法定休日の特定が義務化されることの主な目的は以下の通りです。

- 労働者保護の強化: 労働者が自身の法定休日を明確に認識し、休日の権利を確保できるようにする。

- 割増賃金計算の適正化: 休日労働が発生した場合の割増賃金(法定休日労働の35%割増か、法定時間外労働の25%割増か)の算定を明確化し、企業と労働者間のトラブルを防止する。

- 代休・振替休日の運用適正化: 法定休日の振替を行う際の手続きや振替の期間についての明確なルールを整備する。

「つながらない権利」の確立

「つながらない権利(Right to Disconnect)」とは、労働者が勤務時間外(休日、休憩時間、始業前・終業後など)において、仕事に関する電話、メール、ビジネスチャットなどの業務連絡への対応を拒否できる権利のことです。

これは、デジタル技術の普及とテレワークの拡大により、仕事とプライベートの境界線が曖昧になり、労働者が事実上、常に業務に「つながり続ける」状態になることによる過度なストレスや心身の疲労(バーンアウト)を防ぎ、休息の質と量を確保することを目的としています。

海外の法制化と日本の現状

この権利は、労働者の健康保護の観点から、特にヨーロッパを中心に法制化が進んでいます。

| 国名 | 法制化の状況(主な内容) |

| フランス | 2017年の改正労働法で法制化。直接の禁止規定ではないが、企業に対し、労使協議によってつながらない権利に関する合意を定めることを義務付けている。 |

| イタリア | 2017年に法制化。**スマートワーカー(リモートワーカー)**を対象に、雇用契約につながらない権利の内容を記載する義務を設けている。 |

| オーストラリア | 2024年に法律で認定。従業員は、不合理でない限り、勤務時間外の連絡への応答を拒否できる。 |

| ポルトガル | 2021年、緊急時を除き、業務時間外の連絡を原則禁止とし、違反企業には罰金が科される場合がある。 |

日本の「つながらない権利」の動向

2026年の改正で「つながらない権利」に関するガイドラインの策定がされる

- 法制化の検討: 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」などの場で、「つながらない権利に関するガイドラインの策定」が、2026年を目途とした労働基準法改正の検討項目の一つとして提言されています。

- 企業の自主的な取り組み: 法的義務ではないものの、大企業を中心に、深夜・早朝や休日の社内メール・チャットのやり取りを禁止するなどの独自の社内ルールを設け、従業員の健康確保とワークライフバランスの実現を図る企業が増加しています。

この権利が法制化される場合、企業には就業規則への明記や、従業員への教育・研修を通じた意識改革が求められることになります。

有給休暇の賃金算定ルール見直し

現行の労働基準法では、年次有給休暇(年休)を取得した際の賃金の算定方法として、以下の3つのうちいずれかを企業が選択し、就業規則に定めることになっています。

- 通常賃金方式:所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金。

- 平均賃金方式:過去3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で割った金額。

- 標準報酬日額方式:健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額(労使協定が必要)。

見直しの方向性

労働基準法関連の研究会などの報告書では、原則として「通常賃金方式」を採用することが提言されています。

- 理由: 現在は、日給制や時給制の労働者が平均賃金方式などで算定された場合に、通常通り働いた場合の賃金よりも低くなるなどの不利益を被るリスクがあるため、それを解消し、公平性を高めることが目的です。

- 現状: 法改正の内容や施行日はまだ確定していませんが、2026年を目途とした労働基準法の大改正の一環として議論されています。

副業・兼業における労働時間通算の見直し

労働基準法では、複数の事業場で雇用されている労働者について、それぞれの事業場での労働時間を通算し、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えた場合に割増賃金の支払い義務が生じます。

現行の通算ルール(原則)

労働時間を管理する企業は、労働者からの申告などを基に、以下の手順で労働時間を通算します。

- 所定労働時間:労働契約を先に締結した事業場から順に通算。

- 所定外労働時間(残業):実際に所定外労働が行われた順に通算。

通算の結果、法定労働時間を超えた部分について、超過させた側の企業が割増賃金を支払う義務を負います。

見直しの方向性

この複雑な通算ルールは、特に割増賃金の支払い責任の所在が分かりにくいなど、企業の労務管理上の負担が重く、副業・兼業の普及を妨げているとの指摘がありました。

議論の方向性としては、以下の簡素化が検討されています。

- 割増賃金算定の通算ルールの見直し:労働時間の通算管理自体は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算しない方針が検討されています。

- 管理モデルの提示:本業先と副業・兼業先の双方があらかじめ労働時間の上限を定めることで、他社での実労働時間の把握が不要となるような簡便な労働時間管理モデルの活用が推進されています。

これにより、企業側の負担を軽減し、労働者が安心して副業・兼業を行える環境を整備することが目指されています。

- 施行時期: こちらも2026年以降を目途に、行政解釈の変更や法改正で対応される見通しです。

企業が取るべき対応策:事前準備と具体的アクション

法改正を見据えた社内規程の見直し

2026年に予定されている労働基準法の「40年ぶりの大改正」に備え、企業はまず社内規程の見直しに着手する必要があります。例えば、勤務間インターバル制度の導入義務化や14日以上の連続勤務禁止といった新たな規制への対応が求められます。これらの新たなルールを就業規則や雇用契約書にきちんと反映させることで、労働基準監督署の指導を受けた際にもスムーズに対応することが可能になります。また、賃金算定方法の変更や副業・兼業に関する労働時間通算ルールの見直しといった点にも対応すべく、企業全体で規定の精査を進めることが重要です。

労働者とのコミュニケーション強化

労働基準法の改正に伴う影響をスムーズに管理するためには、労働者とのコミュニケーション強化も欠かせません。新しい法律がどのように運用されるのか、どのような変化があるのかを、従業員に分かりやすく説明する機会を設けることが必要です。とくに新ルールに基づいた勤務シフトの組み直しや休暇制度の変更が、労働者の負担軽減につながるものであることを明確に伝えることで、従業員の理解を深めることができます。また、改正に伴う不安や疑問点が生まれる可能性があるため、定期的に意見を聞き、フィードバックしていく仕組みの導入も効果的です。

勤務間インターバル制度の導入と実践

勤務間インターバル制度は、法改正の中でも特に注目されるポイントの一つです。これは労働者が休息する時間を確保するために、1日の勤務終了後から次の勤務開始まで、一定時間以上の間隔を設ける制度です。例えば、改正案では原則11時間の休息を確保するルールが推奨されています。この制度に対応するためには、勤怠管理システムの改修や勤務シフトの再設計が必要です。また、制度を遵守するための具体的な運用方法をマニュアル化し、管理職を中心として制度の徹底が図られるような企業文化を醸成することが求められます。この取り組みを通じて、労働者の健康管理と働きやすい環境提供の両立が可能となります。

企業が抱える主な課題と解決策

2026年の労働基準法改正は、企業にとってさまざまな課題をもたらします。例えば、勤務間インターバルを確保する場合、シフトを柔軟に調整する必要がありますが、中小企業では人員不足がボトルネックになりがちです。このような課題に対応するためには、労働力の外部調達や、自動化ツールの活用も検討が必要です。また、新たな規制に対応するための負担増に対しては、チェックリストや法改正対応サービスなどの外部リソースを活用することで効率化を図ることが可能です。さらに、社員の健康と生産性を守るために、働き方改革や雇用形態の柔軟化を取り入れた中長期的な戦略を考慮することも重要です。このように、法改正を単なる負担ではなく、企業の競争力を高めるための機会と捉えることが鍵となるでしょう。

今後のスケジュールと改正法案の見通し

現段階の議論状況と政府のロードマップ

2026年に予定されている労働基準法の「約40年ぶりの大改正」は、現在も具体的な内容が議論されている段階です。政府は、デジタル時代に適応した労働環境の整備や、働き方の多様化による課題解決を視野に入れた法改正の方向性を示しています。厚生労働省の研究会報告書では、労働時間規制や休暇制度の見直しに加え、勤務間インターバル制度の義務化や「つながらない権利」に関するガイドラインの策定が取り上げられています。今後、国会審議を経て正式な改正案が成立し、政令や省令の整備が進められる見込みです。

2026年施行までのステップ

改正法案が成立するまでには、いくつかの具体的なステップが予定されています。まず、2024年から2025年にかけて、国会審議や意見募集が実施され、必要な修正が行われる予定です。その後、改正内容に基づく各種ガイドラインや省令が整理・公表されます。施行日は2026年4月を想定していますが、企業や労働者が円滑に移行できるよう、周知期間が設けられる可能性があります。これにより、労使双方が準備を整える期間が確保される見込みです。

企業が準備を進めるべきタイミング

2026年の施行を見据え、企業は少なくとも2025年中には具体的な準備を開始する必要があります。例えば、就業規則の見直しや労務管理体制の強化、給与・勤怠管理システムの改修など、改正内容に応じた対応を進める必要があります。また、従業員への説明会や研修の実施も重要です。特に変則勤務が多い業種では、勤務シフトの見直しや業務負担の分散に関する綿密な計画が求められます。早期の準備はトラブルを回避し、スムーズな移行を可能にします。

他国の労働改革と日本の改正の比較

国内で検討されている労働基準法の改正案には、他国の先進事例の影響が見られます。例えば、フランスやドイツではすでに「つながらない権利」が法制化されており、これが労働者の健康とワークライフバランスの向上に寄与しています。また、勤務間インターバル制度もヨーロッパ諸国では一般化されており、日本でもその導入が進められようとしています。一方で、海外での導入事例では、企業側のコスト増加や事業運営の複雑化といった課題も指摘されています。日本においては、こうした事例を参考にしながら柔軟な施策が求められるでしょう。

法改正による影響:社員や企業にどのような変化が訪れるのか

労働者の働き方・生活への直接的影響

2026年の労働基準法の約40年ぶり大改正は、労働者の働き方や生活に直接的な影響を与えるとされています。具体的には「連続勤務の上限規制」や「つながらない権利の確立」などによって、長時間労働の是正やプライベートな時間の確保が促進される見込みです。また、勤務間インターバル制度の導入によって十分な休息時間が保障されることで、心身の健康維持に繋がることが期待されています。一方で、有給休暇の取得方法や賃金算定ルールが見直されることで、働く側にも一定のルール遵守や意識改革が求められる可能性があります。

中小企業・大企業での影響の違い

法改正による影響は、企業規模によって異なると考えられます。大企業は比較的早く体制を整える余裕がある一方で、中小企業では限られたリソースの中で対応が求められるため、負担が大きくなる可能性があります。特に勤務間インターバル制度や14日以上の連続勤務禁止ルールの導入は、シフト管理に依存する業種や少人数で運営される事業に大きな影響を及ぼすでしょう。このような課題に対して、政府や業界団体からのガイドラインや支援が求められています。

働き方改革との整合性とその期待

今回の労働基準法改正は、既存の「働き方改革」と整合性を持つ形で進められると考えられています。「柔軟な働き方」や「多様なキャリア形成」を目指す働き方改革に呼応する形で、労働者の自由度を高めると同時に、過剰労働を防止する仕組みが導入される予定です。これにより、労働の質が向上し、労働生産性の向上や仕事とプライベートの両立が期待されています。

人的資本経営への寄与と今後の展望

2026年の労働基準法改正は、人的資本経営への寄与という観点からも注目されています。従業員の健康や働きやすさを向上させることは、組織全体の持続可能性や競争力強化につながります。この改正を契機に、企業は従業員を「資産」として捉え、働く環境を見直す機会を得られます。加えて、法改正と同時に、世界的な労働規制の動向を踏まえて、国際基準に則した労務管理を目指すことも重要な課題です。今後の法施行に向けて、企業と働き手が協力して新しい働き方を築いていくことが求められます。

引用:厚生労働省|第193回労働条件分科会 参考資料No.3(PDF:9.25MB)

コメント