歴史的転換点:初の女性首相誕生とその意味

高市早苗首相誕生までの背景

2025年10月21日、高市早苗が日本初の女性首相として第104代内閣総理大臣に就任しました。この歴史的な出来事は、長い間の男社会とされてきた日本の政治における画期的な転換点を象徴しています。高市氏は自民党内では保守的な立場を取り、政策議論における妥協の少ない姿勢が特徴でした。特に、エネルギー政策や国防問題に真摯に取り組む姿勢が評価され、今回の首班指名に至ったとされています。その背景では、自民党内部での世代交代や国民の多様性を求める声が大きな影響を及ぼしました

国内外メディアの反応と影響

高市早苗内閣の発足に対し、国内外メディアは大きな関心を寄せています。特にNHKの報道では、画面を傾けて不安感を与える「ダッチアングル」という手法が使われ、一部視聴者からは「不快感を与える演出」だと批判されました。さらに、高市首相の取材中に「支持率下げてやる」といった不適切な発言が一部報道陣から飛び出し、SNS上で大きな議論を巻き起こしています。これにより、メディアの信頼性に対する国民の疑念が一層高まる結果となりました。一方で、海外メディアでは日本の女性初の首相誕生を歴史的な出来事として積極的に取り上げる記事も多く見られ、特にアジア各国からは日本の進歩的な政治文化に賛辞が寄せられています。このような国内外の反応は、今後のメディア倫理の在り方や日本の国際的な地位に大きな影響を与えるものと考えられます。

放送法と実際の運用:偏向報道への視点

日本には、放送の公平性や中立性を定めた法律として「放送法」が存在します。その中でも特に第4条には、公正で正確かつ多角的な報道が求められると記されており、偏向があってはならないことが明記されています。しかし、実際の運用においてこの基準がどの程度守られているのかについては疑問の声も上がっています。

視聴者からは「特定の価値観が押しつけられている」「民意が反映されていない」といった不満が寄せられることが多く、新型コロナウイルスや選挙報道を巡る意見がその典型例です。また、公共の電波を使用しているにも関わらず大手メディアがスポンサーの影響を受けているのではないかという批判もあります。このように、法律上は公平性が掲げられている一方で、現実には視聴者の疑念を招く事態が繰り返されています。

メディアの報道姿勢と社会的反響

偏向報道問題とメディア倫理の議論

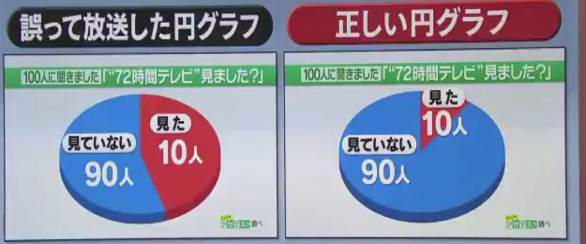

高市内閣の発足と同時に、一部メディアによる偏向報道が大きな議論を呼びました。特に、NHKのニュース放送でダッチアングルという映像技法が使用され、視聴者に不快感や不安感を与えるとして批判が集まりました。この技法は、意図的な印象操作として受け止められ、多くの人々がメディアの倫理意識に疑問を投げかけるきっかけとなりました。また、TBS「報道特集」「サンデーモーニング」テレビ朝日「モーニングショー」「報道ステーション」など挙ってキャスターや反高市コメンテーターによる印象操作が公然と行われています。世論調査の不透明性や高市首相の取材中に報道陣が「支持率下げてやる」との不適切な発言を生配信した件も、SNSを通じて瞬時に拡散し、メディアへの信頼性をさらに傷つけました。

過去の主だった偏向事例

- 2022年 NHK「ニュースウオッチ9」字幕問題

- 概要: 新型コロナウイルスのワクチン接種後に家族が亡くなったと主張する遺族の発言を、番組内で「感染で失った」かのように字幕を付けて報じました。

- 影響: 放送後に謝罪し、チェック体制の不備を認めました。

- 1980年代~ 朝日新聞 従軍慰安婦問題

- 概要: 慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏の証言を長年にわたり報道しましたが、後に証言が虚偽であったことが判明し、記事を取り消しました。

- 1992年 軍の命令による慰安婦強制連行報道 (朝日新聞)

- 2003年 TBS報道・情報番組『サンデーモーニング』東京都知事(当時)の石原慎太郎が講演において「私は日韓合併を100%正当化するつもりはない」と発言したことについて、該当箇所の最後の部分が聞き取りづらくなっていた状態で「私は日韓併合の歴史を100%正当化するつもりだ」と全く正反対の内容を示すテロップを付けて報じ、出演していたコメンテーターがそれに基づいて石原を批判した事例

- 2006年 TBSのニュース番組「イブニング・ファイブ(JNNイブニング・ニュース)」2006年7月21日に731部隊の特集を組んだが、その放送の中で、TBS社内の一室で電話取材を行っている記者に迫る演出があり、その途上にある小道具部屋で山積みされていた小道具とともに「安倍晋三顔写真」が約3秒間に渉って映し出された。その際に「ゲリラ活動!?」というテロップが「安倍晋三顔写真」に重なって表示されていた。

SNSでの情報拡散と世論の変化

SNSは、高市内閣発足に関する情報が瞬時に拡散し、議論の場としての役割が一層強調されました。特に、一部報道陣による不適切発言がSNSで拡散されるや否や、「報道自由の乱用だ」と批判する声が高まりました。このようなSNS上での迅速な情報共有は、従来のメディア報道を監視する機能も担い、世論形成の新たな手段として注目されています。一方で、誤情報が同時に広がるリスクも指摘されており、情報の受け取り方に対する市民の自己責任が求められています。

支持率報道のあり方と政治への影響

高市内閣発足直後の支持率は、読売新聞の調査で71%と非常に高い数字を記録しました。特に18歳から39歳の若年層では支持率が驚異的な80%に達しており、首相就任当初としては異例の盛り上がりを見せています。しかし、一部のメディアは高市内閣への批判を際立たせる形で報道し、公平性に欠けるとの指摘を受けています。このような支持率報道のあり方は、国民の政治判断に直接影響を与える可能性があり、メディアには正確性と中立性が求められています。

最近では、兵庫県知事選の結果に対して大手メディアが「敗北」と強調する報道がありましたが、これが「偏向的」ではないかと一部視聴者から批判を受けました。報道において中立性を欠いた伝え方や特定の立場に基づいたフレーム設定は、視聴者の不信感を高める要因となっています。

特定の国や組織に与する報道の怖さ

高市首相の誕生により、偏向報道の度合いが増している印象です。これが特定の国や組織に忖度した報道だとしたら国益を損ねる由々しき事態です。この事は、他国の思惑通りに日本国民を誘導する目的の可能性も皆無ではないことを意味します。そして都合の悪い事柄には報道しない手法は今でも良く見られる方法です。

しかし今の時代、国民、特に若年層はこれら老害左派の煽りは見透かされていると気が付かない所にオールドメディアの終わりを感じます。

「オールドメディア」対「ニューコミュニケーション」

高市内閣発足を機に、従来型の「オールドメディア」と、SNSやオンラインプラットフォームを中心とした「ニューコミュニケーション」の対立が一段と注目を集めました。特にリベラル系のオールドメディアが高市首相を厳しく批判する一方で、SNSやYouTubeを活用した情報発信は、より首相の政策や意見を直接的に国民に伝える役割を果たしています。この新旧メディアの緊張関係は、情報の多様性をもたらす一方で、次世代の国を支える国民がどちらを信頼するかが可視化された結果と言えます。国民の政治リテラシーに委ねられる時代になっています。

コメント