遭難には注意

今年の夏山の遭難概要

昨今、山での遭難が多発しています。

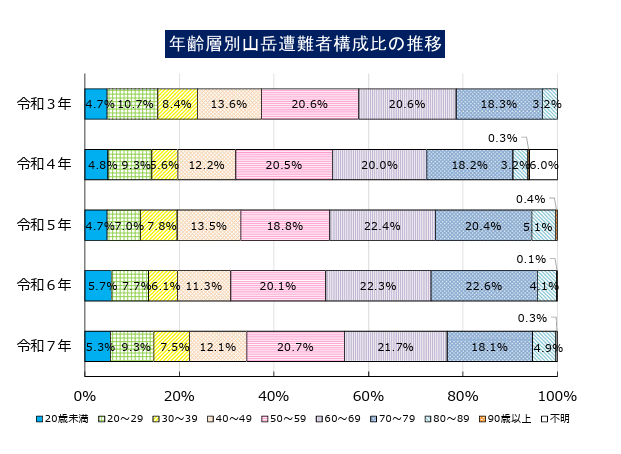

内訳を見ると50歳以上の遭難が半数近くあり

40代も含めたいわゆる中高年層の遭難が過半数です。

また、野生動物に襲われるなどの事案も増えています。

加えて富士山での低体温症や疲労による救助要請など、

過信せず慎重な計画を立てる事で未然に防げる事案も多いのでは無いかと思います

なぜ人は遭難に至るのか。

自分の力量を把握していないのも原因ですが、

身体能力も過去の記憶と、現在とでは乖離があるも要因。

先ずは、自分を客観視出来ない、

心構えの問題も有るのではないかと思います。

予防する手立てとしては登山前の準備が大事です。

フィールドで学ぶことも多い登山ですが、

机上学習で知識を得ることも大切です。

いつ遭難してもおかしく無いと心するべきです。

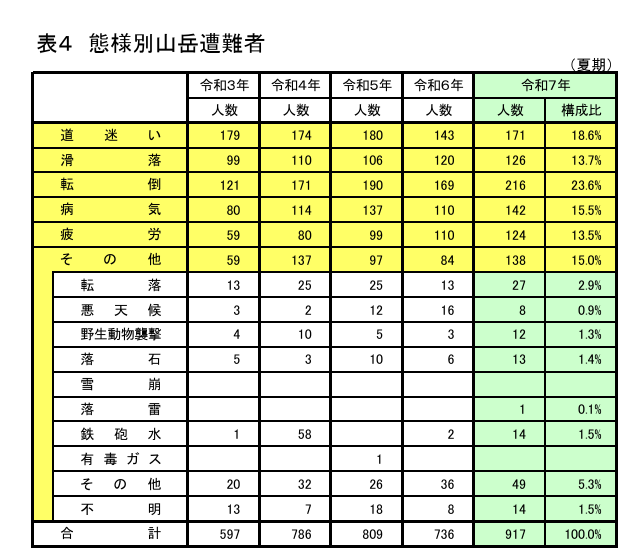

山岳遭難者の中で大きな要因は道迷い・滑落・転倒事故・病気の4つです。

これらは自身の体力や体の衰退に起因するものです。

今年はそれに加え、野生動物(熊)による襲撃も増加、またインバウンド需要によって

外国人による無理な登山・軽装での登山などの無謀登山も増える傾向にあります。

滑落防止

滑落防止には歩行技術を学ぶのが一番。

浮石を踏み抜いても態勢を保持できるように

3点支持を意識します

3点支持とは

四肢(手足)の内、必ず3点はしっかり支持します。

片手を伸ばす → ホールドが掴めたら片足を上げる →

足が保持できたら片手を伸ばして登る

万一、1点を外しても3点で保持できる訳です。

歩行中は落石を起こさないように配慮しなければいけません。

後続の登山者に怪我を負わせた場合、過失が問われる事があります。

スピード自慢の登山者で、ガラガラと後ろへ落石させながら

走るように登る人を見かけます。

自分一人の山ではありません。

一歩一歩確認しながら慎重に登りましょう。

道迷い

山国育ちの私ですが、

子供の頃、家族と山へ山菜を採りに行った際に、

迷った経験があります。

その時は筍採りでしたので笹が生い茂った斜面で

一生懸命地面を見ながら採取していて

ふと気がついたら独りぼっち、

半べそかいて大声で助けを呼んだ記憶があります。

軽いハイキング程度でも

必ず地形図とコンパス、通信機器(スマホ)などは持参しましょう

登山口から方位を確認しながら登ります。

視界が開けたり地形の変化があったら地図で確認します。

最終手段としてスマホのGPSも活用できます。

これは電波のエリア外でもGPSは使えるので有効です。

また電子コンパスや高度表示など計測ができますので

ありがたいものです。

ただ、バッテリー残量には注意し、

電波が届かないようならフライトモードにし

GPSのみ使えるようにします。

気候変化への対応

夏の北アルプスでは、軽装の方もよく見受けられます。

晴天時は問題は無いものの

天候の急変にも備えるべきです。

特に汗で濡れていたり、雨天の場合など

一旦衣服が濡れてしまうと乾きにくく、

そこで暴風に曝されると体温が奪われ

夏山でも低体温症の恐れが出てきます。

体感気温は風速1mで1℃体温が下がりますので、

高山では十分凍死も起こり得ます。

天候悪化の場合は、

当然、透湿性の雨具は着用し

+インナーを追加し保温に努めてください。

一旦行動を止めて体力温存に努めましょう。

この場合に有効なのはレスキューシートやツエルトに包まるだけで

保温効果が得られます。

8人が亡くなったトムラウシの遭難事故や

5人が亡くなった吾妻連峰遭難事故でも

一人が低体温症で倒れ、それを介護や救助するために

パーティー全体が遭難に巻き込まれる事が

あります。天候の悪い時の行動は避け、

停滞及び撤退の判断を

遭難したと思ったら

谷へ降りるか登り返すかで判断が分かれる所です。

かつて私も谷沿いへ降りてルンゼ状の斜面で

行き詰った経験があります。

私感ですが、確実に目標が判る以外では、

見通しが良い場所まで登り返すのが最良の手段です。

年齢による山岳遭難

恥ずかしながら私も体力の限界は感じています。

しかも仕事に忙殺されてなかなか登山へ行くのも難しいので、

運動不足も拍車をかけています。

一番感じるのがバランス感覚の衰えですね。

昔なら少々足場が悪くてもゴロ石の上を軽快に

歩けたものですが、最近ではフラつく事もあります。

だから「自分は大丈夫」などとはこれっぽっちも

思えません。

自分を自覚しより気を付けなければいけません。

今からのシーズンの注意点

秋の紅葉を見にハイキングされる人も

多いかと思いますが

雨具、ツエルト、非常食、地図、コンパス、

スマホ、水分は必携でお願いします。

また10月以降になりますと3000m級の山々では

いつ積雪してもおかしくありません。

防寒装備も忘れずに。

熊対策

昨今はクマの出没が非常に多いです。

私自身、新穂高では何度も出逢っていますが、今年は里で出没が多い。

最近、槍ヶ岳へ登りましたが行動開始は他の登山者が活動しだしてから

こちらも活動開始。到着も早着を心がけてました。

冬前は特に、早朝出発を控えたり音を出したり対策してください。

熊よけの鈴は携帯しましょう。

熊撃退用のスプレーは必ず専用ケースに入れるか保護し、

山以外の場所での誤発射を防ぐ処置をしてください。

特に公共交通機関内での誤発射で、周りの人が具合が悪くなったり、

電車の運行に影響が出たりしますと所持者の責任が問われます。

最後に

こうやって、記事を書きつつ思い出すのは、

滑落と落石で亡くなった山仲間2人の事。

一人は奥穂岳南陵で、

ロープを出す前の比較的難易度の高くない場所での浮石が原因で滑落。

奥さんと子供2人を残しての死でした。

もう一人は北岳第四尾根で、

隣の沢で大崩落が起き、飛来してきた拳大の石が腹部に直撃したことによる

内蔵の損傷でした。自然災害による不可抗力ではありましたが、

お母さんと妹さんを車に乗せ、南アルプス市警察署の遺体安置所へお連れした時の

家族の悲しみ様は言葉に堪えません。

同世代の何度も山を共にした仲間でしたが、果敢にトライする姿勢をもった

向上心の強い2人でした。

ある程度経験を積むと更にステップアップしたくなるもの。

決して背伸びをせずに、計画も行動も慎重にお願いします。

コメント