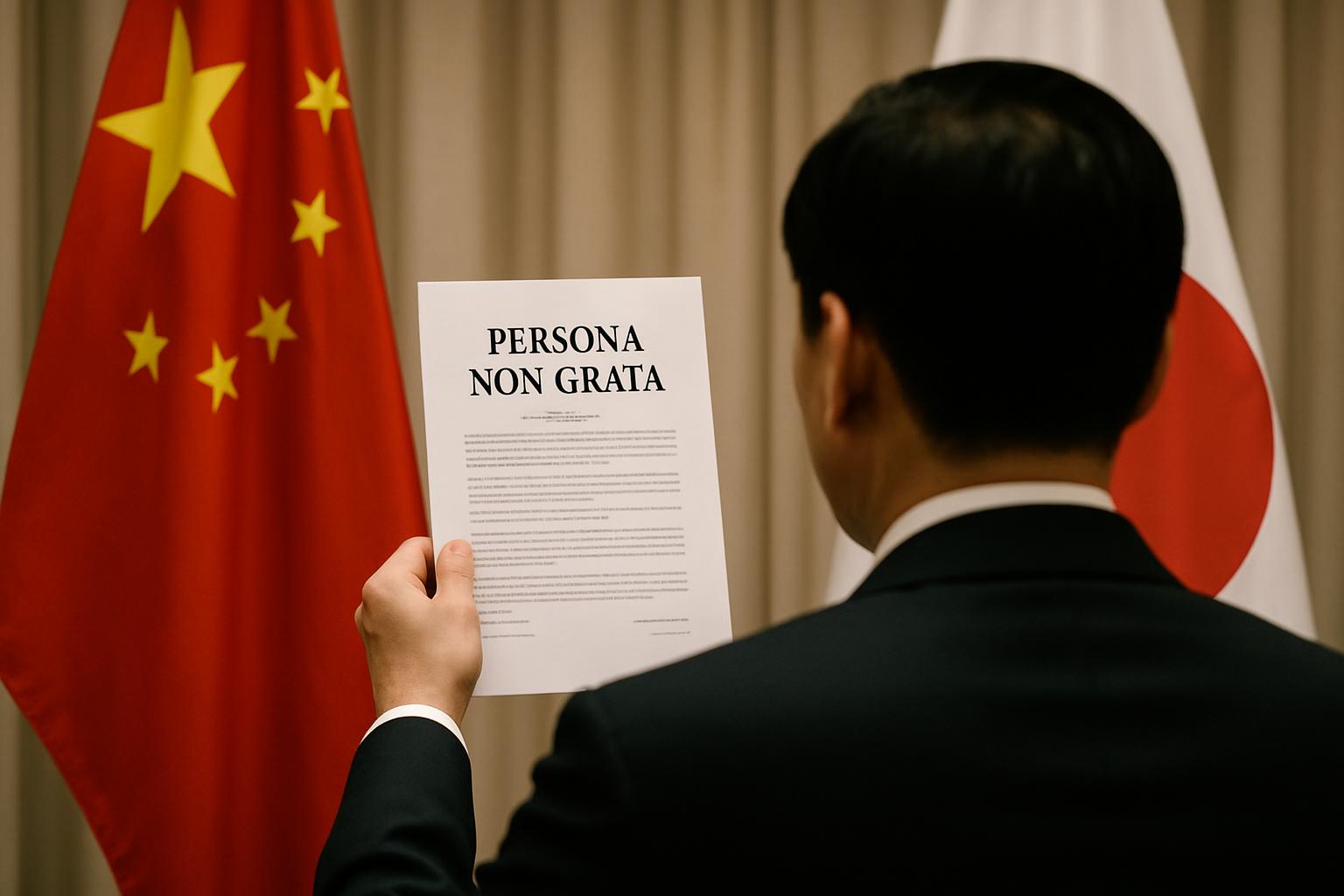

中国総領事の発言が日本国内で大きな波紋を呼び、国外退去を求める声が殺到しています。この問題の核心にあるのが、外交官の追放を意味する「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」という国際法上の措置です。この記事では、問題となった発言内容とその背景、なぜ国外退去を求める声が上がっているのかを詳しく解説。さらに、「ペルソナ・ノン・グラータ」とは具体的に何か、その外交官追放における国際法上の根拠や過去の適用事例、そして日本政府がこの状況で取りうる選択肢、適用した場合のメリット・デメリット、日中関係への影響と今後の展望までを徹底的に分析します。読者の皆様は、この複雑な外交問題の全貌を深く理解し、今後の展開を予測するための多角的な視点と確かな洞察を得られるでしょう。

1. 中国総領事発言の概要と波紋

1.1 問題となった発言内容とその背景

高市早苗首相の台湾有事答弁に強く反発した中国の薛剣(せつけん)・駐大阪総領事に対し、与野党から一斉に非難の声が上がっている。自民党の外交部会と外交調査会は11日、合同で部会を開いて非難決議を採択した。

総領事はX(旧ツイッター)に「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと投稿した。

決議では、「外交官としての品位を著しく欠く極めて不適切」と指摘。高市氏個人のみならず「日本国及び日本国民に対する侮辱であり、日中関係を大きく傷つけるものである」とした。

具体的には、総領事は日本の総理を公然と批判し、台湾問題における日本の立場が「中国の内政干渉」にあたると示唆しました。これらの発言は、外交官が受け入れ国の内政や国民感情に直接言及することの是非を問うものとして、大きな波紋を呼びました。

発言の背景には、近年の日中関係の緊張や、台湾情勢を巡る国際社会の動向があると見られています。中国側は、台湾を自国の不可分の一部と見なしており、日本の台湾への接近や防衛協力の強化に対して強い警戒感を示しています。総領事の発言は、このような中国政府の公式見解を代弁する形であった可能性も指摘されていますが、その表現方法が外交儀礼を逸脱しているとの批判を招きました。

1.2 国外退去を求める声が上がった理由

総領事の発言に対し、日本国内からは「国外退去を求める」という強い声が多数上がりました。その主な理由は以下の通りです。

| 問題点 | 具体的な批判の理由 |

|---|---|

| 外交官としての品位欠如 | 外交官は、受け入れ国において尊敬と信頼を得るべき存在です。しかし、今回の発言は、極めて危険かつ野蛮な発言であり、外交官としての品位を損なう行為だと批判されました。 |

| 国民感情の逆なで | 日本の国民感情や世論を一方的に批判するような発言は、多くの日本人の反感を買い、日中友好関係を阻害するものであるとの指摘が相次ぎました。 |

これらの理由から、総領事の発言は「好ましからざる人物」、すなわち「ペルソナ・ノン・グラータ」に該当する可能性が指摘され、日本政府に対し、外交官追放措置を求める声が高まることとなりました。

1.3 日本国内の世論と反応

総領事の発言は、既に削除されたとはいえ、ネットを中心に拡散されており、日本国内で中国に対する不信感を一層掻き立て炎上騒ぎとなっています。

1.3.1 政府・政治家の反応

日本政府は、外務省を通じて中国側に厳重に抗議し、外交ルートを通じて懸念を伝えました。官房長官や外務大臣は、記者会見などで発言の不適切さを指摘し、外交官の行動規範を順守するよう求めました。与野党の政治家からも、総領事の発言を批判する声が相次ぎ、特に保守系の議員からは「国外追放も検討すべき」といった厳しい意見が出されました。一方で、日中関係の安定を重視する立場からは、慎重な対応を求める声も聞かれました。

1.3.2 メディアの反応

日本のメディアは、中国側の対応次第ではペルソナ・ノン・グラータを適用する可能性を示唆した自民党の小林政調会長の発言は無視し、中国側の一方的な日本に対する脅迫ともとれる会見のみ垂れ流していて違和感しかありません。(特にNHK)

1.3.3 インターネット・SNS上の反応

インターネット上やSNSでは、総領事の発言に対する怒りや批判の声が爆発的に拡散しました。「#総領事国外追放」といったハッシュタグがトレンド入りし、多くのユーザーが発言の撤回や総領事の国外退去を求めました。オンライン署名活動なども展開され、一般市民の関心の高さと、中国に対する厳しい見方が浮き彫りになりました。一方で、過度な反中感情の煽動を懸念する声や、冷静な対応を求める意見も一部で見られました。

2. 「ペルソナ・ノン・グラータ」とは何か

「ペルソナ・ノン・グラータ」(Persona non grata)とは、ラテン語で「好ましからざる人物」を意味し、国際法上、受け入れ国が特定の外交官に対し、自国にとって不適格であると宣言し、国外退去を求める際に用いられる措置です。これは、外交官が持つ特権や免除にもかかわらず、受け入れ国の主権を侵害したり、外交官としての職務を逸脱したりした場合に発動される極めて重い外交上の意思表示となります。

2.1 外交官追放の国際法上の根拠

外交官の地位、特権、免除、そしてその追放に関する国際法上の主要な根拠は、1961年に採択された「ウィーン外交関係条約」に定められています。この条約は、外交関係の確立、外交使節団の機能、外交官の特権と免除に関する国際的なルールを体系化したものです。

特に、条約の第9条には、受け入れ国がいつでも、いかなる理由も説明することなく、派遣国に対し、当該使節団の長またはその使節団のいずれかの外交官が「ペルソナ・ノン・グラータ」であると通告することができると明記されています。この通告を受けた派遣国は、当該外交官を召還するか、その任務を終了させなければなりません。もし派遣国がこれを拒否した場合、受け入れ国は当該外交官を外交使節団の一員として認めないことができます。これは、外交官が持つ「外交特権」が絶対的なものではなく、受け入れ国の主権の下で一定の制約を受けることを示しています。

2.2 「好ましからざる人物」の意味と定義

「好ましからざる人物」という言葉は、特定の外交官が受け入れ国にとって不都合な存在であると判断された状態を指します。この判断の基準は多岐にわたりますが、一般的には以下のような行為がこれに該当し得ます。

- 内政干渉:受け入れ国の政治や社会問題に不当に介入する行為。

- スパイ活動:受け入れ国の国家機密を探るなどの情報収集活動。

- 犯罪行為:受け入れ国の法律に違反する重大な犯罪を犯した場合。外交特権があっても、このような行為は「ペルソナ・ノン・グラータ」の理由となり得ます。

- 外交官としての不適切な言動:公の場で受け入れ国を侮辱する発言や、外交官としてあるまじき振る舞い。

- 受け入れ国に対する敵対的な行動:派遣国との関係悪化に繋がるような意図的な行動。

重要な点は、受け入れ国がこれらの理由を公に説明する義務がないという点です。これは、外交関係の繊細さを考慮し、無用な摩擦を避けるための規定とされています。したがって、具体的な理由が明かされなくとも、受け入れ国がその外交官の存在を望まないという意思表示があれば、この措置が適用され得ます。

2.3 過去の適用事例とその影響

「ペルソナ・ノン・グラータ」は、国際社会において頻繁に用いられるわけではありませんが、外交関係に深刻な亀裂が生じた際に発動されることがあります。過去には、以下のような状況で適用されてきました。

| 適用理由の類型 | 具体的な状況の例 | 外交的影響の傾向 |

|---|---|---|

| スパイ活動 | 特定の外交官が、受け入れ国の安全保障に関わる機密情報を収集していたことが発覚した場合。 | 受け入れ国と派遣国の間に強い不信感が生じ、外交関係が一時的に冷え込むことが多い。 |

| 内政干渉 | 外交官が、受け入れ国の選挙や政治運動に不当に介入したり、特定の政治勢力を支援したりした場合。 | 受け入れ国の主権侵害と見なされ、強い抗議と関係悪化を招く。 |

| 報復措置 | 自国の外交官が他国で「ペルソナ・ノン・グラータ」とされたことに対し、同数の相手国外交官を追放するケース。 | 外交関係の緊張が高まり、相互の不信感が深まるが、関係断絶にまでは至らないことが多い。 |

| 犯罪行為や不適切な言動 | 外交官が重大な交通事故を起こしたり、公の場で受け入れ国を侮辱する発言を繰り返したりした場合。 | 事案の重大性によるが、関係国の国民感情に影響を与え、外交関係に影を落とすことがある。 |

「ペルソナ・ノン・グラータ」の適用は、当該外交官の国外退去を意味するだけでなく、両国間の外交関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。関係の悪化、政治的対立の激化、経済的な摩擦など、多岐にわたる影響が考えられます。しかし、この措置が直ちに国交断絶に繋がるわけではなく、多くの場合、外交ルートを通じて事態の収拾が図られます。

4. まとめ

中国総領事の発言は、日本国内で強い反発を招き、国際法上の外交官追放措置である「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」の適用を求める声が上がっています。

「ペルソナ・ノン・グラータ」は、接受国が特定の外交官の駐在を拒否する国際法上の権利であり、過去にも適用事例があります。その適用は、対象となる外交官を速やかに国外退去させることを意味します。

日本政府は、この状況において、当該措置の適用を含む複数の外交的選択肢を検討していると考えられます。適用には、国内世論への対応や国家としての毅然とした姿勢を示すメリットがあります。

最終的に、日本政府がどのような決断を下すかは、複雑な国際情勢と国内の世論、そして長期的な日中関係の展望を見据えた上での、戦略的な判断が求められることになります。

コメント